随着时代的发展,以电磁计算为核心基础的电子工业设计软件已成为国家电子工业产业的关键基础之一。电磁计算研究也发生了根本性的变化:由以算法研究为主的电磁计算研究转变为以需求牵引为主的实际应用电磁问题的分析、设计、优化。复杂电子系统设计仍面临多尺度、多物理、电磁兼容、复杂电磁环境、超大规模等一系列极具挑战性的电磁计算问题。

为了更好地应对这一形势,集成电路学院以长江学者盛新庆讲席教授为带头人的研究团队为基础,成立了射频技术与软件研究所。旨在瞄准电子射频系统设计软件需求、瞄准电磁隐身设计需求、瞄准临近空间高超飞行器通信与探测系统研制需求、瞄准大规模集成电路设计需求、提炼学术问题,研究复杂电子系统中的多物理作用机理,建立机理分析和计算模型,研发相应工业仿真软件。

1. 拥护中国共产党的领导,愿为社会主义现代化建设服务,品德良好,遵纪守法,学习期间未受到任何处分,身心健康,符合国家和招生单位规定的体检要求;

2. 已获得所在高校推免资格的优秀应届本科毕业生;

3. 勤奋好学,思维敏捷,专业基础知识扎实,具有较强的实践能力和创新能力;

4. 专业成绩或者综合成绩名列专业前茅,国家大学英语四级成绩达到425分及以上;

5. 本科期间在核心期刊及以上学术刊物发表论文、荣获科研成果奖、在全国高水平科技竞赛中获奖者优先考虑;6. 复试内容包括:电磁场与电磁波、科研经历、个人特长、外语等;

7. 资助学生参加国际学术交流活动;

8. 奖学金制度为每月绩效考核+年终贡献奖+项目工作贡献奖;

9. 推免生一次性奖学金10000元;

10. 每年为研究生提供5000-20000元的助研补助及奖励。

申请流程

1.提交申报材料:包括本科成绩单与专业成绩排名(需加盖教务处公章);英语等级考试成绩单或者其他英语水平证明材料(提交复印件,面试时出示原件);有效期内身份证(正、反面)复印件;符合申请资格的其他能力证明材料,如发表论文、获奖证书、荣誉证书等;

2. 申请者请将准备材料以邮件的形式发送至邮箱:7220210051@bit.edu.cn,邮件主题及附件命名格式为2023年推免-××大学-××专业-姓名,报名截止时间2023年9月26日;

3. 面试通知:射频技术与软件研究所对所有申请者进行初审以后,将以邮件或电话形式进行通知。未收到通知的同学为未通过初审,不再另行通知。凡获得我所2023年夏令营优秀营员的考生,无需参加面试考核环节,只需提交报名材料(包括优秀营员证书复印件)即可。参加面试的同学请提前准备5-10分钟PPT,内容涉及个人基本情况、专业学习情况、参加科技创新或科研情况、社会实践情况、毕业设计或工作经历、专业优势、个人兴趣,以及发展规划等;

4. 发放预录取通知:面试通过的同学,研究所将向申请人发送待录取通知书。

研究所介绍

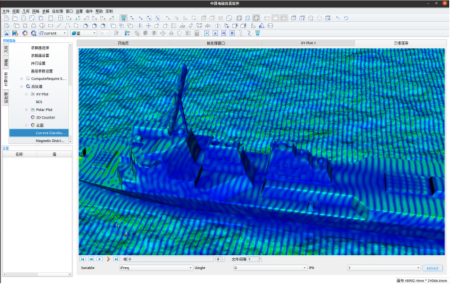

射频技术与软件研究所具有独立知识产权、完全自主可控的国产电磁仿真软件。研制得到了中央 “十二五”、“十三五”、“十四五”等多个五年计划、国防重大基础研究项目、科技部重点研发计划、以及国家自然科学基金的长期支持。研究所是中国数字化工业软件联盟理事单位。核心计算指标经国防科技鉴定为国际领先水平,获北京市科学技术一等奖。

本研究所研发的核心技术-新型多层快速多极子三元并行技术,融合了10余项获批国家发明专利的创新技术,实现对四百亿规模未知量的模拟和数万电波长超电大战略隐身轰炸机、舰船目标的百万核并行求解,远超国内外软件(包括商业软件)和已有文献报道同类方法30亿未知量、数千波长、数千核并行的指标,成为当今国际上电磁仿真技术发展的标志性成果。

本研究所承担的国家纵向科研项目包括:科技部重点研发计划高性能计算专项;科技部重大项目课题1项;国防重大基础研究项目6项;国家自然基金项目23项;中央军委装备预先研究项目17项;航天技术研究院产学研合作基金项目5项;中电集团国家重点实验室开放课题3项,博士后科学和研究基金项目8项,博士后创新计划2项。本团队承担横向科研60余项,主要服务于中国航空主机所601、603、611所,中国航天2院207所、25所、北京仿真中心,中国航天8院8部、中国航天802所,中国航天5院,中国电子集团公司14所、22所等,完成隐身飞行器的分析与设计、复杂目标电磁散射特性分析、雷达回波仿真与雷达成像、半实物仿真等。

基于上述国家级纵向科研和国防工业部分横向项目的支撑,本研究所培养的博士和硕士研究生,在中国航天科技、中国航天科工各研究单位、知名企业、中科院、高等院校等就业率高达90%。

射频技术与软件方向依托于北京理工大学集成电路与电子学院“电子科学与技术”一级重点学科,在电磁仿真与天线、射频系统设计理论、技术与软件、新材料电磁特性等方面具有雄厚的科研实力。研究成果在航空、航天、国防等领域获得广泛应用。核心研究方向包括:

01-高性能电磁计算

超算是国家的重要战略资源,也是世界各国激烈竞争的领域。国家同时启动了三大完全国产E级超算研发。科技部根据《国家中长期科学和技术发展规划纲要》部署了一系列的国家重点研发计划,研发了一批包括复杂电磁环境高性能应用软件系统在内的重大关键领域的高性能计算应用软件,推动超算应用。本课题组在国际上首次突破百亿级未知数、百万核并行计算,研究成果已集成于中算电磁仿真软件。

02-目标特性与隐身设计

飞行器隐身设计与反隐身技术的国防意义重大,迫切需要精确、高效电磁仿真技术。国家已从最高层面不断部署指南、计划和经费支持,从电磁计算、暗室测量、外场测试、雷达回波仿真、雷达信号处理等方向上全面提升该领域的技术水平。本课题组解决了含蜂窝吸波结构隐身飞行器目标一体化精确数值模拟、复杂目标和复合目标的参数化建模技术等核心技术问题,研究成果已集成于中算电磁仿真软件。

03-复杂环境中天线设计

面向机载、星载天线与平台的一体化电磁分析、新一代通信系统高密度集成天线设计等迫切需求,研究复杂环境中天线高效、准确分析模型与计算方法,抓住计算电磁理论最新突破性进展,实现天线与应用平台的高效协同设计,打破国外电磁仿真EDA软件“卡脖子”瓶颈。本研究所解决了数千单元波导/贴片阵、天线罩、上万波长载机一体化辐射精确的计算难题,研究成果已集成于中算电磁仿真软件。

国家代码-中算软件

师资力量

目前研究所正高级职称2人;副高级职称5人;博士研究生导师4人;硕士生导师6人;在读博士后3人。行政干事2人;在读博士研究生:17人;在读硕士研究生:28人。

研究所成员简介

盛新庆,射频技术与软件研究所所长,学术带头人,北京理工大学讲席教授,长江特聘教授。担任计算物理学会计算电磁学专业委员会副主任委员、高等学校电磁场教学与教材研究会副理事长、中国电子学会电波传播分会委员、航天系统仿真等多个国家级和部级重点实验室学术委员会委员、《电波科学学刊》副主编,《系统工程与电子技术》等杂志编委。获2009年度北京市科学技术一等奖(排名第一)。发表SCI/EI论文300余篇,出版专著10部,其中《Essentials of Computational Electromagnetics》, IEEE& WILEY,获北京市高等教育精品教材。讲授“电磁场理论”课程获教育部双语示范课程。

郭琨毅,北京理工大学教授、博士生导师,射频技术与软件研究所副所长,北京市科技委科技研发类专家、部级重点实验室专业委员会专家,《电波科学学报》“电磁计算”和“目标散射特性”专刊编委、《指挥控制学报》 “军事智能时代的集成科学”专刊编委、《散射辐射余与传输学报》期刊编委。长期从事雷达目标特性、雷达成像仿真、射频仿真技术等研究,用于支撑目标探测与识别、雷达遥感、半实物仿真等领域应用。已发表SCI/EI论文60余篇。获2009年度北京市科学技术一等奖、北京理工大学优秀教师、北京理工大学研究生优秀学位论文指导老师、北京理工大学教学贡献奖等。

杨明林,副教授,博士生导师,科研方向为高性能电磁算法及其在目标特性与隐身设计、天线设计方面的应用。发表论文50余篇,SCI论文30余篇。主持国家自然科学基金重点、面上、国家重点研发计划子课题等项目。获2010教育部博士研究生学术新人奖、2016中国电子学会优秀博士论文提名奖,2018 IEEE APS电磁计算Ulrich L.Rohde创新论文奖,2019 PIERS国际会议青年科学家奖。

吴比翼,助理教授,博士生导师,研究方向先进数值算法及其在电子射频系统设计中的应用。发表论文30余篇、SCI期刊论文20余篇。主持国家自然科学面上、青年基金、国家重点研发计划子课题、中国博士后科学基金特别资助等项目。入选中国科协第六届青年人才托举计划、获2021年国际应用计算电磁学会(ACES)青年科学家奖。

宋巍,副教授,硕士生导师,研究方向为电磁数值算法及电磁超材料天线设计,主持国家自然科学基金项目两项,发表学术论文40篇, 获2020年度北京市高等学校青年教学名师,北京理工大学教学名师。

牟媛,北京理工大学预聘助理教授,研究复杂环境中雷达目标的电磁特性及成像技术。研究成果可支撑雷达遥感、探测、通信信道特性等领域的研究。已发表论文16篇,授权国家发明专利7项,其中SCI文章共9篇。以项目负责人身份主持各类基金项目5项,包括国家自然青年项目一项,中国博士后面上基金一项,重点实验室专项基金两项、产学研合作基金项目一项。参与了多项重大项目,包括国家自然科学基金重点项目和国防973子课题等。

中国电子学会优博论文1人次;

中国电子学会优博论文提名2人次;

北理工最高奖学金徐特立奖学金3人次;

国际会议优秀学生论文奖20余人次;

国际会议科技竞赛奖11人次;

国内会议学生优秀论文奖20人次;

北京理工大学优秀论文20余人次。

1.盛新庆,《电磁理论、计算、应用》,高等教育出版社,第一版2016;清华大学出版社,第二版2023(研究生考纲指定教材);

2. 盛新庆,《计算电磁学要论》, 科学出版社,第一版 2004, 第二版2008, 第三版 2018;

3. Xin-Qing Sheng,Wei Song,《Essentials of Computational Electromagnetics》,IEEE Press-Wiley,2012;

4. 郭琨毅,吴比翼,盛新庆,《雷达目标散射机理与分析方法》,科学出版社,2023;

5. 杨明林、盛新庆,《多极子与区域分解型高效电磁计算算法》,北京理工大学出版社,2022;

6. 盛新庆,《电磁之美》,科学出版社,2019;

7. 盛新庆,《群论思想及其力量小议》,清华大学出版社,2018;

8. 盛新庆,《电磁波述论》,科学出版社,2007;

9. 盛新庆,《伽罗瓦群论之美》,清华大学出版社,2021;

10. 盛新庆,《伽罗瓦理论之源流》,清华大学出版社,2022;

11. 《电波科学学报》“电磁计算”专刊。

咨询电话:

郭琨毅(13401133787)

吴比翼(13488882387)

牟 媛(13186121552)

研究所主页:https://cems.bit.edu.cn

通信地址:北京市海淀区中关村南大街5号,北京理工大学集成电路与电子学院射频与软件技术研究所

邮编:100081